- Beethoven in der Vorstadt – Alsergrund

- Beethoven in der Vorstadt – Landstraße

- Beethoven in der Vorstadt – Josefstadt

- Aufführungen in der Vorstadt

- Sommerfrische und Kuraufenthalt

„Beethoven“: Zur Etablierung eines Wiener Erinnerungsorts

Essay von Fritz Trümpi

„Wien und die Musik – das gehört zusammen“. Was die Website des Wiener Tourismusverbands in unhinterfragter Selbstverständlichkeit festhält (Stand: August 2020), referiert auf einen geläufigen Topos, der sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt: Wien als eine, wenn nicht die „Musikstadt“ schlechthin. Als Bestandteile dieses Topos kann vielerlei dienen: berühmte Orchester (wie die „Wiener Philharmoniker“), bedeutende Musikinstitutionen (wie die „Wiener Staatsoper“ oder das Musikvereinsgebäude), vor allem aber auch Namen von gefeierten Komponisten, die in vielfältiger Weise in die städtische Topographie eingeschrieben werden. Unter ihnen sind es an vorderster Stelle die Vertreter der als „Wiener Klassik“ apostrophierten Musikepoche, die der „Musikstadt Wien“ in besonderer Weise ihr Gepräge aufsetzen: Was die „Musikstadt“ bis heute ausmacht, liegt weit zurück in der musikalischen Vergangenheit. Doch auch schon zur Zeit der beginnenden breiteren Etablierung der „Musikstadt Wien“-Erzählung im ausgehenden 19. Jahrhundert war diese stark retrospektiv und antimodern ausgerichtet (Nußbaumer, S. 357). Umso mehr bedurfte diese Erzählung ausgewählter musikalischer „Erinnerungsorte“, ebenso wie sie ihrerseits solche hervorbrachte.

Auf dieser Seite

Video-Player wird geladen.

00:01:49

audio

„Gang mit Beethoven“ von Felix Braun

Das Konzept „Erinnerungsorte“

Was aber machen „Erinnerungsorte“ aus? Begriff und Konzeption dazu gehen auf den Historiker Pierre Nora (*1931) zurück, der ab den 1980er Jahren eine Reihe an Sammelbänden zu „Les Lieux de mémoire“ Frankreichs herausgab. In den frühen 2000er Jahren schloss die Geschichtsschreibung zu Deutschland daran an, woraus eine dreibändige Publikation „Deutsche Erinnerungsorte“ entstand. Und auch jene zu Österreich betätigte sich in Form der 2004/05 erschienenen dreibändigen „Memoria Austriae“ in entsprechender Weise (auch wenn die Bände übrigens einen Eintrag zu Beethoven vermissen lassen: die „Wiener Klassik“ wird darin von Wolfgang Amadeus Mozart repräsentiert). Die gesellschaftliche Attraktivität, die von „Erinnerungsorten“ und der damit verbundenen Fokussierung auf ein kollektives Gedächtnis (worin sich im Übrigen auch Gedenkenjahre/Gedenkstätten/Denkmäler manifestieren) ausgehen, liegt der Historikerin Heidemarie Uhl zufolge darin, dass sich Orientierungen und Erwartungen einer Gesellschaft weniger aus Zukunftsvorstellungen speisen, sondern Ausdruck eines Rückbezugs auf Erfahrungen der Vergangenheit sind. Ein kollektives Erinnern der Vergangenheit soll „Identität“ und Zusammenhalt stiften, bzw. stärken. So gesehen handelt es sich bei der Genese spezifischer „Erinnerungsorte“ vor allem auch um einen politischen Vorgang. Uhl macht denn auch geltend, es handle sich beim Konzept der „lieux de mémoire“ letztlich um die „Erfassung der Repräsentation des nationalen Gedächtnisses“ (Uhl, S. 148), was entsprechende Konsequenzen nach sich zieht: Uhl zufolge generiert das Konzept der „Erinnerungsorte“ eine Differenz zwischen der „Wir-Gruppe und ihrem ‚Anderen‘“. Außerdem produziert es „Hierarchien der Erinnerung“, wodurch sich kulturelle und soziale Hegemonien herausbilden, welche die Marginalisierung oder auch den Ausschluss bestimmter Personengruppen bewirken, während andere überrepräsentiert sein könnten. So betrachtet stellt die Stilisierung von Beethoven als Wiener Erinnerungsort eine Art Inbesitznahme des Komponistennamens durch die Stadt dar, die es in weiterer Folge ermöglicht, „Beethoven“ als vielfältiges Vehikel kulturpolitischer, aber auch touristisch-ökonomischer Interessen einzusetzen.

Konstruktion von Erinnerungsorten der „Musikstadt Wien“

Wie Martina Nußbaumer aufzeigt, strebte Wien schon um 1908 danach, zur „Welthauptstadt des Musiktourismus“ aufzusteigen (Nußbaumer, S. 154). Zu diesem Zeitpunkt war die innerstädtische Topographie bereits von einem beachtlichen Netz aus Komponistendenkmälern überzogen: Seit der Enthüllung des Denkmals für Franz Schubert im Jahr 1872 entwickelte sich für Komponistendenkmäler ein gewisser Boom, wovon auch ein 1880 für Beethoven errichtetes an der Ringstraße zeugt (Nußbaumer, S. 101 f.). Einen weiteren Schritt hin zur materiellen Verdichtung der „Musikstadt“-Topographie kann in der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einsetzenden Einrichtung von Komponistengedenkstätten gesehen werden. Doch außer der städtischen Übernahme eines 1899 eröffneten Museums zu Joseph Haydn in der Wohnung, in der dieser zuletzt gelebt hatte, gelangte vorerst nur die Gründung eines Schubert-Museums zur Umsetzung: In Schuberts Geburtshaus in der Nußdorfer Straße wurde 1912 die erste von der Stadt Wien eingerichtete und kuratierte Musikergedenkstätte eröffnet (Nußbaumer, S. 154 f.). Weitere sollten erst im Nationalsozialismus errichtet werden, darunter auch die erste (von weiteren), die Beethoven gewidmet war und deren Eröffnung von einem besonders schwerwiegenden politischen Getöse begleitet wurde (s. u.).

„Beethoven“ wird zum Wiener Erinnerungsort

Was die politische Funktionalisierung Beethovens betrifft, lässt sie sich selbstverständlich nicht auf Wien eingrenzen. Sie ist, auch in einer historischen Perspektive, weitherum beobachtbar, insbesondere in Deutschland: Dem Musikhistoriker David B. Dennis zufolge spielte Beethoven dort spätestens ab 1870 (und bis heute) eine tragende Rolle für die jeweilige „nationale“ Konfigurierung der verschiedenen staatlichen Systeme. Doch trotz Beethovens Geburtsorts Bonn hat Wien hinsichtlich der Stilisierung Beethovens als Erinnerungsort einen instrumentellen Vorteil: Die Stadt diente Beethoven während Jahrzehnten als Lebens- und Arbeitsort. Und da der Komponist zahlreiche (und längst zur Legende gewordene) Wohnungswechsel vornahm, überzog er die Stadt seinerseits mit persönlichen Markierungen, die sich dann umso einfacher kulturpolitisch und touristisch ummünzen ließen. In Wien lässt sich Beethoven somit trotz seiner Bonner Herkunft bis heute geradezu hervorragend topographisch materialisieren. Von den anderen beiden Vertretern der „Wiener Klassik“ hebt er sich darin, lebensgeschichtlich betrachtet, deutlich ab: Weder Haydn noch Mozart lebten und arbeiteten über einen derart langen Zeitraum hinweg in Wien. Beethovens langjährige physische Präsenz in Wien (und Umgebung) aber lässt sich demgegenüber umso leichter essentialistisch überhöhen. Seien dies nun Häuser, in denen Beethoven wohnte, oder aber Orte, an denen seine Kompositionen aufgeführt wurden – viele dieser architektonischen Zeugnisse existieren bis heute und lassen sich dadurch umso wirkungsvoller als Orte des Erinnerns an Beethoven inszenieren.

Die erste Beethoven-Gedenkstätte von 1941: Ein antisemitischer Akt

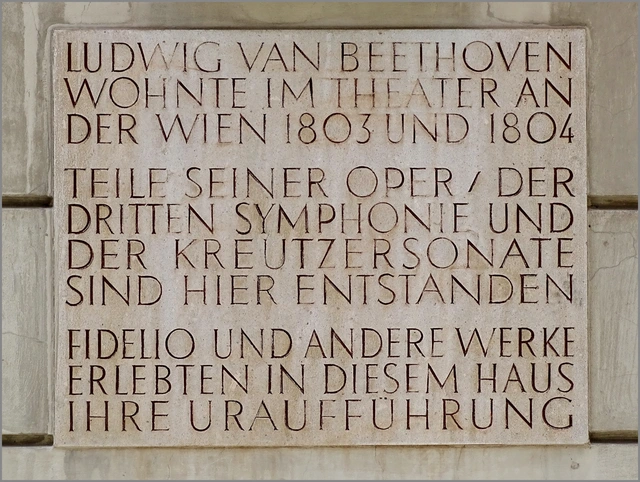

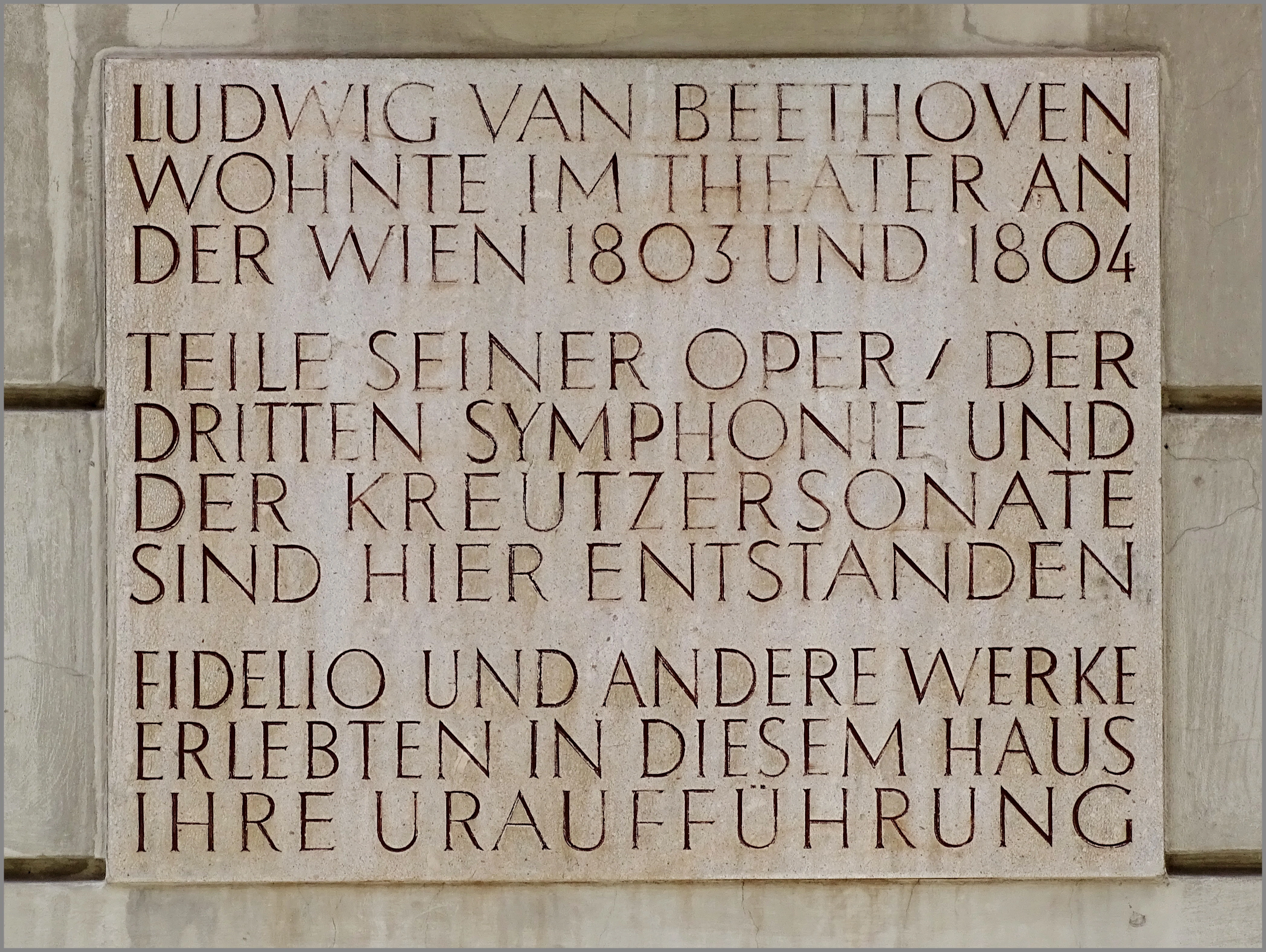

Während Aufführungsorte wie das „Theater an der Wien“ in der offiziellen Erinnerungspraxis längere Zeit eine eher untergeordnete Rolle spielten (Ackermann/Unseld, S. 17 f.), entfalteten (vermeintlich) erhalten gebliebene Wohnungen des Komponisten einen ungleich stärkeren Reiz. Wie oben erwähnt, wurde das Projekt der auf das frühe 20. Jahrhundert zurückgehenden Gründungen von Musikergedenkstätten durch die Stadt Wien erst im Nationalsozialismus wieder aufgegriffen, und dies kaum zufällig. Nationalsozialistische Funktionäre wie der Wiener Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach oder der Propagandaminister Joseph Goebbels stilisierten Komponisten zu „nationalen“ Tonheroen, in denen sie gut verwertbare Instrumente zur Herrschaftskonsolidierung erkannten. Damit einher ging eine nationalistisch codierte „Popularisierung“ der Komponisten, wie sie etwa in der der „Mozartwoche des Deutschen Reiches“ von 1941 zum Ausdruck kam: So postulierte Schirach in einer bis heute bekannt-berüchtigten Rede, wer für Deutschland das Schwert ziehe, ziehe es auch für Mozart (zit. in Trümpi 2017, S. 38).

Die Wohnungen solcher heroisierter Komponisten ließen sich dabei als begehbare, auratisch überhöhte Stätten eines „nationalen Genius“ inszenieren: Anlässlich der „Mozartwoche“ eröffnete die NS-Kulturadministration drei Musikergedenkstätten, von denen je eine Haydn, Mozart und Beethoven gewidmet war. Bei jener für Haydn handelte es sich um eine Revitalisierung der oben erwähnten, bereits 1899 zum Museum umfunktionierten Wohnung des Komponisten in Mariahilf. Mozart hingegen wurde in einer Wohnung in der heutigen Domgasse 5 angesiedelt. Und Beethovens erste Gedenkstätte wurde im „Pasqualatihaus“ (Mölkerbastei) untergebracht: Sie weist eine besonders drastische Gründungsgeschichte auf. Obschon der Hausteil, in dem Beethoven ab 1804 verschiedentlich gewohnt hatte, schon 1841 abgetragen worden war (was auch der damalige Museumsführer nicht verschwieg), fiel die Wahl ausgerechnet auf dieses Gebäude. Bei den Zimmern aber, in denen die Gedenkstätte untergebracht wurde, handelte es sich um eine Wohnung, in der eine jüdische Familie lebte. Noch 1938 wurde sie im Auftrag der „Landeshauptmannschaft“ und unter hetzerischen Begleittönen der Wiener Presse delogiert: „[…] dass art- und rassenfremde Schmöcke die allen Deutschen geheiligte Werkstatt des größten musikalischen Genius mit Beschlag belegten. […] Der Jude flog in weitem Bogen hinaus“, so der „Völkische Beobachter“ in seiner Wiener Ausgabe vom 11. Jänner 1939.

Wie meine Recherchen ergaben, waren die von dieser antisemitischen Maßnahme betroffenen Personen der Architekt Josef und die Kleidermacherin Josefine Eckstein, deren Kinder Hedwig und Clara sowie Rosa Hahndel, die Mutter Josefine Ecksteins. Sie alle mussten ihre Wohnung in der Mölker Bastei 8 per 20. Juni 1938 verlassen. Josef und Josefine wurden am 24. Juni 1943 nach Theresienstadt deportiert. Am 23. Oktober 1944 wurden sie nach Auschwitz überstellt und dort ermordet. Rosa Hahndel verstarb am 8. November 1938 in Wien, während Hedwig am 26. November 1938 nach Bristol und Clara am 25. April 1940 in die USA fliehen konnten. Ihre Wohnung aber funktionierten die Nazis 1941 zu einem Ort des Erinnerns an Beethoven um. Die von Heidemarie Uhl für Erinnerungsorte geltend gemachte „Repräsentation des nationalen Gedächtnisses“ exemplifiziert diese Gründungsgeschichte in drastischer Weise.

Klingende Erinnerungsorte

00:01:49

audio

„Gang mit Beethoven“ von Felix Braun

Video-Player wird geladen.

Erinnerungsorte werden jedoch nicht nur von „tatsächlichen“, sondern ebenso von „immateriellen“ Orten bestimmt (Ackermann/Unseld, S. 16). So erfuhr Beethoven auch lyrische Verklärungen (etwa durch den Dichter Felix Braun, 1885–1973), während die „Musikstadt“ dem Komponisten nicht nur steinerne, sondern auch klingende Denkmäler widmete. In der Wiener Staatsoper etwa gelangte im Umfeld staatspolitischer Zäsuren stets Beethovens Oper „Fidelio“ aufs Programm: So diente die Oper ebenso zur Verklanglichung der „Ausrufung der Republik Deutschösterreich“ vom 12. November 1918, wie des „Anschlusses“ 1938. Und auch 1955, im Jahr des Österreichischen Staatsvertrags, erfolgte die Wiedereröffnung des Staatsoperngebäudes mit einer vielbesprochenen Aufführung des „Fidelio“, welche die Gründung der Zweiten Republik nach Ansicht verschiedener Pressestimmen zu einem feierlichen Abschluss brachte.

Beethovens Geburtstage

Doch auch Ikonisierungen in Form von Jubiläen leisteten der Bildung des Erinnerungsorts „Beethoven“ maßgeblich Vorschub. So etwa die vom Bund und der Stadt Wien veranstaltete „Wiener Beethoven-Zentenarfeier“ vom März 1927 anlässlich von Beethovens 100. Todestag: Sie feierte den „Tonheros“ neben einer großen Ausstellung im Wiener Rathaus mit zahlreichen Konzerten, einem „Festsymposium“, sowie einer Galavorstellung des „Fidelio“ in der Staatsoper (Köhn, S. 77 f.). Dazu passt, dass mit Guido Adler einer der Organisatoren der Zentenarfeier einige Jahre zuvor bereits den Begriff der „Wiener Klassik“ fixiert hatte: Mit Ludwig Finscher kann darin eine deutliche Parallele zur „Erfindung“ der literaturbezogenen „Weimarer Klassik“ (Goethe und Schiller) gesehen werden, die im „Zeichen der Behauptung eines deutsch-österreichischen Selbstverständnisses nach dem Zerfall des habsburgischen Vielvölkerstaats“ gestanden habe. Der weiteren Etablierung des Erinnerungsorts „Beethoven“ war dies zweifellos förderlich, auch langfristig betrachtet, weit über Erste Republik und Nationalsozialismus hinaus. So konstituierte sich 1954 die „Wiener Beethoven-Gesellschaft“, die in der Folge mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den Komponisten an einer Verdichtung des Erinnerungsorts maßgeblichen Anteil hatte; unter anderem betrieb sie 1970, pünktlich zum 200. Geburtstag des Komponisten, die Umwidmung und Eröffnung einer weiteren Beethoven-Gedenkstätte, in Heiligenstadt (http://beethovengesellschaft.at/aktivitaeten/veranstaltungen_geschichte).

Doch nicht alle huldigten dem Erinnerungsort „Beethoven“. Die Stimmen, die eine Überhöhung des Komponisten als ungerechtfertigt kritisierten, waren gerade in den 1970er Jahren unüberhörbar. Eine von ihnen gehörte dem Schriftsteller Hans Weigel, der 1970 demonstrativ einforderte, das „Beethovenjahr“ dazu zu nutzen, den im Jahr zuvor von offizieller Seite vergessen gegangenen 150. Geburtstag Jacques Offenbachs nachzufeiern. Demgegenüber zog der Aktionist Joe Berger 1977, anlässlich von Beethovens 150. Todestag, unter dem Motto „Banause Beethoven“ mit bissigem Witz über die Beethovenverehrung her.

Eine Beschädigung des Erinnerungsorts ging damit allerdings nicht einher. Die Stadt Wien hält an ihrem Beethoven fest, bis heute. Das 100-seitige Programmheft zur ersten Hälfte des (geplanterweise) ganzjährigen Festivals „Wien Beethoven 2020“ erkor den „Wahlwiener“ Beethoven und Wien einleitend zum „Traumpaar“: „Er machte – gemeinsam mit Haydn und Mozart – Wien zu dem, was es heute noch ist: zur Welthauptstadt der Musik“ (S. 7).

01:05:54

audio

Zum Ausklang des Beethoven-Jahres 1970

Lesung mit Musik

Video-Player wird geladen.

00:03:13

audio

Karl Böhm über Fidelio an der Met anlässlich des 200. Geburtstags Beethovens

Video-Player wird geladen.

00:50:01

audio

Hans Weigel: Jacques Offenbach im Beethovenjahr 1970

Video-Player wird geladen.

00:12:05

audio

Joe Berger: Banause Beethoven (1977)

Video-Player wird geladen.

00:59:49

(00:47:32 bis 00:52:04)

audio

Beethoven - Kolloquium in Wien (1977)

Video-Player wird geladen.

00:57:25

(00:52:25)

audio

Konzertprogramm zum Ausklang des Beethoven-Jahres 1977

Video-Player wird geladen.

Literatur

- Julia Ackermann/Melanie Unseld, Erinnerungsort Beethoven: Theater an der Wien, in: dies. (Hg.), Beethoven.An.Denken. Das Theater an der Wien als Erinnerungsort, Wien/Köln/Weimar 2020, S. 15–22.

- David B. Dennis, Beethoven in German Politics, 1870–1989, New Haven 1996.

- Ludwig Finscher, Art. Klassik, ›Wiener Klassik‹ und die Etablierung des Epochenbegriffes in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016 ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, www.mgg-online.com/mgg/stable/47038

- Constanze Marie Köhn, Erinnerung im öffentlichen Raum. Die Beethoven-Gedenktafel(n) am Theater an der Wien, in: Julia Ackermann/Melanie Unseld (Hg.), Beethoven.An.Denken. Das Theater an der Wien als Erinnerungsort, Wien/Köln/Weimar 2020, S. 74–94.

- Martina Nußbaumer, Musikstadt Wien. Die Konstruktion eines Images, Freiburg im Breisgau/Berlin/Wien 2007.

- Fritz Trümpi, Der „Musikstadt Wien“-Topos als Instrument der nationalsozialistischer Herrschaftssicherung, in: Markus Stumpf / Herbert Posch / Oliver Rathkolb (Hg.), Guido Adlers Bibliothek – Restitution und Erinnerung an der Universität Wien, Göttingen 2017, S. 31–44.

- Fritz Trümpi, Komponisten der 'Wiener Klassik' als politische Repräsentationsfiguren. Gründungen von Wiener Musikergedenkstätten im Nationalsozialismus. In: Juri Giannini / Maximilian Haas / Erwin Strouhal (Hg.). Eine Institution zwischen Macht und Repräsentation. Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien im Kulturleben des Nationalsozialismus. Wien 2014, S. 221–237.

- Heidemarie Uhl, Gedächtnis – Konstruktion kollektiver Vergangenheit im sozialen Raum, in: Christina Lutter u. a. (Hrsg.), Kulturgeschichte. Fragestellungen, Konzepte, Annäherungen, (= Querschnitte 15), Innsbruck u. a. 2004, S. 139–158.