100 Jahre – 100 Töne

1918–1927 Das Entstehen der Ersten Republik

Das Jahrzehnt vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Jahr des Justizpalastbrandes war geprägt von der Transformation der Monarchie in die Erste Republik und dem Umbau der bestehenden politischen und territorialen Ordnung. Der österreichische Staat wurde von großen Teilen der Bevölkerung zunächst als lebensunfähiges Gebilde wahrgenommen. Populär waren deutschnationales Denken und der Wunsch nach einem bereits konzipierten „Deutschösterreich“. Gleichzeitig setzten progressivere Kräfte sozial- und arbeitspolitische Neuerungen, die für das gesamte 20. Jahrhundert maßgeblich werden sollten, durch, darunter der Achtstundentag oder das aktive und passive Frauenwahlrecht. Und auf die Jahre der Hyperinflation folgten die „Goldenen Zwanziger“ mit ihren Kulturtechniken wie dem Radio und dem Kino. Nur wenige der im Projekt MenschenLeben Interviewten waren in diesen frühen Jahren bereits geboren. Die Beschreibungen dieser Jahre handeln daher häufig von Erlebtem der Eltern und Großeltern. Die Interviewpartner/innen erzählen also ihrerseits Erzähltes, von der Zeit geformte Stücke aus dem Familiengedächtnis.

1918 – Träume von "Deutschösterreich"

Die Erste Republik entsteht. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs endete auch die Monarchie Österreich-Ungarn. Der Name des neuen Staats, der die damals vorherrschenden großdeutschen und deutschnationalen Ideen verdeutlicht, lautete offiziell „Republik Deutschösterreich“. Erst 1919, aufgrund der Bedingungen im Friedensvertrag von Saint-Germain, der diesen Namen sowie den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verbot, wurde vom Parlament die Bezeichnung „Republik Österreich“ beschlossen. Im Frühjahr desselben Jahres verabschiedete die Republik auch das „Adelsaufhebungsgesetz“, das das Tragen von Adelstiteln unter Strafe stellte. Die Familie Habsburg wurde mitsamt dem einstigen Kronprinzen Otto Habsburg-Lothringen des Landes verwiesen. Else Fritschl (geb. 1930) erzählt von den großdeutschen Träumen ihres Vaters und Großvaters nach dem Zerfall der Monarchie und von einer Nachbarin, die sich auch später noch die Monarchie zurück- und Prinz Otto herbeiwünschte.

1919 – Die "Blaue"

Maria Balcarek (geb. 1917) erinnert sich an die letzte fahrplanmäßige Straßenbahn in Wien, die nach dem Ersten Weltkrieg nur bis 21:00 Uhr fuhr. „Die Blaue“ verdankt ihren Namen der Tradition, den letzten Wagen einer Linie blau zu kennzeichnen. Vor den Triebwagenscheinwerfer wurde eine blaue Scheibe gesteckt, zusätzlich wurde am Zugschluss eine blaue Halbmondtafel angebracht. So konnte der verspätete Fahrgast die gerade abgefahrene „Blaue“ von hinten erkennen. Nachdem alle Haltestellen seit vielen Jahren mit Fahrplanaushängen ausgestattet waren und die Kennzeichnung der „Blauen“ immer schwieriger wurde, ließen die Wiener Linien diese Tradition 1995 auf.

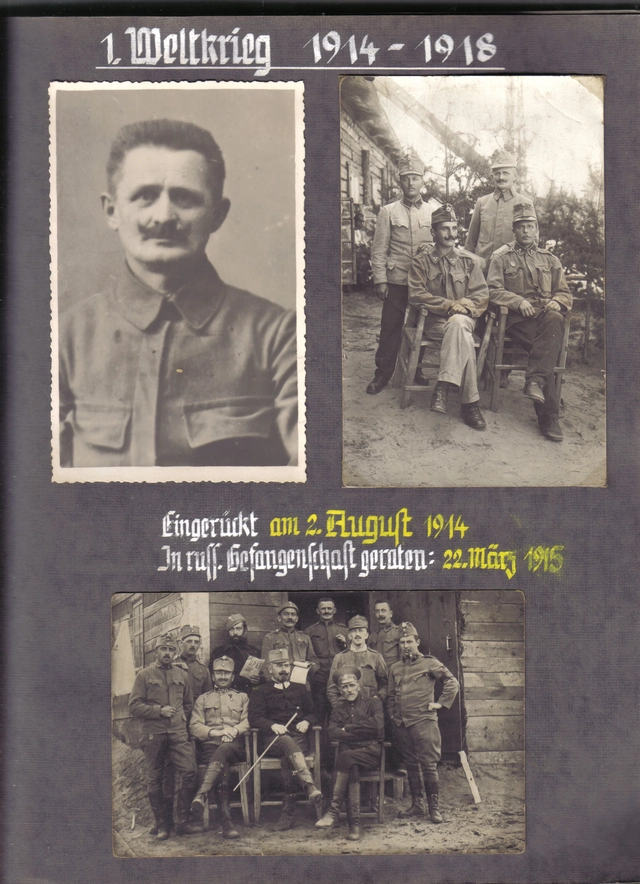

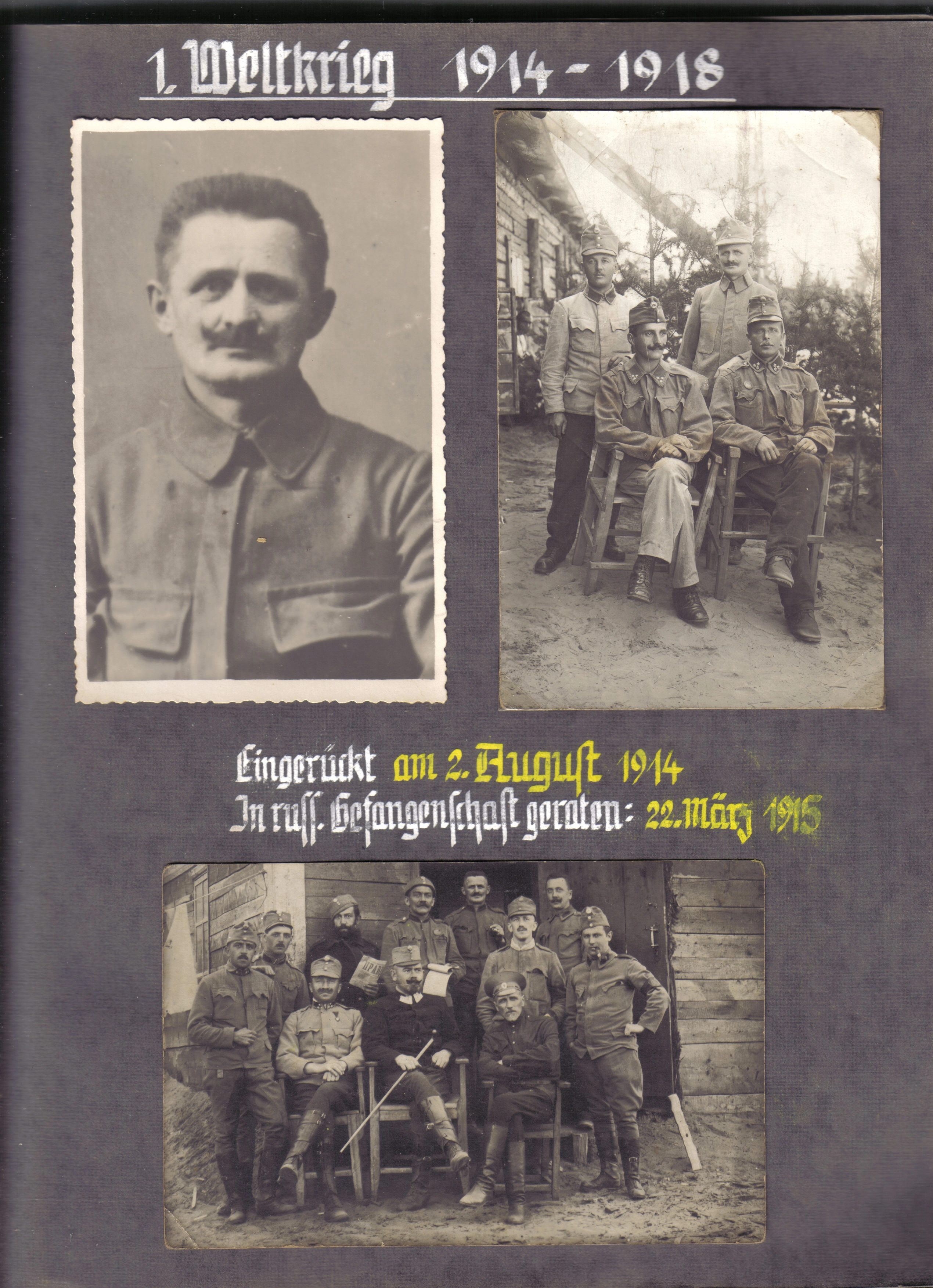

1920 – Späte Rückkehr

Der Vater von Alois Heinzl hatte 1914/15 an der längsten Belagerungsschlacht des Ersten Weltkriegs, in Przemyśl, teilgenommen. Sie endete im März 1915 mit der Gefangennahme von fast 120.000 k.u.k. Soldaten. Die meisten Kriegsgefangenen aus Przemyśl wurden nach Turkestan gebracht, ein Teil von ihnen wurde im Laufe des Ersten Weltkriegs in weitere Teile des Russischen Reiches transportiert. Während des Russischen Bürgerkriegs war die Rückkehr für die Kriegsgefangenen aus den entlegenen Teilen Russlands mit großen Schwierigkeiten verbunden, weshalb viele nicht unmittelbar nach dem Frieden von Brest-Litowsk heimkehren konnten. Das japanische Schiff „Nankai Maru“ stach am 9. September 1920 mit 1600 Kriegsgefangenen in See. Die Route verlief über das Südchinesische Meer, den Indischen Ozean, das Rote Meer und den Suezkanal, bis ins Mittelmehr und endete in Triest. In der Heimat kam Alois Heinzls Vaters schwerkrank an: Er hatte die Ruhr.

1921 – Das blaue Wunder

Im Jahr 1921 gründete der Großvater das Familienunternehmen, in dem Miriam Schwack und ihr Mann mit dem traditionellen Blaudruck-Verfahren arbeiten. Ihre Gerätschaften sind 100 bis 200 Jahre alte Walzen und Modeln sowie eine alte Druckmaschine, deren Besonderheit nicht nur im hohen Alter, sondern auch in den Streifen liegt, die sich mit ihr besonders gut herstellen lassen. Im Interview spricht Miriam Schwack über das beinahe wichtigste Element des Blaudrucks, den sogenannte Papp, und von der Alltagstauglichkeit des doppelseitigen Druckes: Für die Feldarbeit wurde die schöne Seite des Rockes einfach nach innen gedreht, nach der Feldarbeit drehte frau den Rock wieder um und ging gut gekleidet zurück ins Dorf. Auch die Bezeichnung des „evangelischen Stoffes“ sei darauf zurückzuführen, dass dieser aus dem Burgenland stammt, das bis 1921 Teil von Westungarn war, wo ein großer Teil der Bevölkerung Protestant/innen waren. Diese haben sich den blau-weißen Stoff aus religiösen Gründen ein zweites Mal färben lassen. Zu guter Letzt soll auch der Spruch „sein blaues Wunder erleben“ vom Blaudruckfärben kommen. Denn der Stoff ist nach dem Eintauchen in die blaue Indigo-Farbe zunächst gelb-grünlich und färbt sich erst an der Luft durch die Oxidation blau, ein spektakulärer Prozess, dem man in nur wenigen Minuten zuschauen kann.

1922 – Die große Not

Franz Rotomer (geb. 1917) erzählt von verschiedenen Möglichkeiten der Bevölkerung, in den Notzeiten der frühen 1920er Jahre an Geld zu kommen. Der Ausschnitt endet mit seiner seligen Erinnerung an die Einführung des Schillings, die es zustande brachte, die extreme Geldentwertung und Hyperinflation der frühen 1920er Jahre zu stoppen und Österreich zu einer stabilen Währung verhalf. Eingeführt wurde der Schilling mit einem Verhältnis von 10.000 Kronen zu 1 Schilling (oder 1.000 Kronen zu 10 Groschen, wie Franz Rotomer sich erinnert) letztlich am 1. März 1925.

1923 – "Müller, dreh die Lampen an!"

Über die Stadtmühle erhielten die angeschlossenen Häuser Strom zum Betrieb von elektrischem Licht, während jene Bauernhöfe, die nicht für die elektrische Beleuchtung bezahlen wollten, noch viele Jahrzehnte ohne Elektrizität blieben.

Reichenau in Böhmen kam nach dem Ersten Weltkrieg zur Tschechoslowakei und befindet sich heute unweit der tschechisch-österreichischen Grenze. Wassermühlen spielten auch bei der Elektrifizierung Österreichs eine bedeutende Rolle. Sie stellten den Betrieb vom Wasserrad auf Wasserturbinen um, um mit dem so produzierten Strom ihre Maschinen anzutreiben. Infolge wurden produzierte Überschüsse in das elektrische Netz der Gemeinden eingespeist und häufig entwickelte sich die hinzugekommene Funktion zum neuen Hauptzweck der Mühlen: Sie wurden zu Wasserkraftwerken. Die ersten Elektrizitätswerke gab es in Österreich schon Ende des 19. Jahrhunderts, auf breiter Ebene begann sich die elektrische Beleuchtung ab den 1920er Jahren durchzusetzen.

1924 – Fassl-Toiletten in Graz

Über ein Fallrohr waren die Plumpsklos in den Wohnungen mit einem Fäkalfass im Keller verbunden, das von der Stadt Graz regelmäßig entleert wurde. Erst mit Einführung der Schwemmkanalisation wurde das Abwasser gemeinsam mit dem Regenwasser in die Kanäle eingeleitet und mit dessen Hilfe weggeschwemmt. Berta Benesch (geb. 1919) nennt das Jahr 1924 als Ende des Fassl-Systems, andere Quellen weisen auf den Bau der Schwemmkanalisation in Graz erst ab 1926 hin.

1925 – Vier Geißen im Park

Berta Nosek (geb. 1916) erzählt von der Familie Wittmann, die in Wien in der Nähe des gerade errichteten Hanuschhofes noch wie auf dem Land lebte und ihre vier Geißen jeden Tag in den Prater zum Grasen brachte. Beim Milchholen für die Großmutter musste Berta Nosek auch selbst immer eine Tasse Ziegenmilch trinken.

1926 – Das erste Tagebuch

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es bei bürgerlichen Mädchen und jungen Frauen Mode, ein Tagebuch zu führen. Später verbreitete sich diese Praxis in allen sozialen Schichten. Klassischerweise wurden dafür Tagebücher mit verziertem Deckblatt verwendet, die die jungen Mädchen geschenkt bekamen, so auch im Fall von Elisabeth Fickert-Sonnleithner. Ihr allererster Eintrag, in welchem sie das Tagebuch als „guten Freund“ anspricht, sich selbst dem Tagebuch vorstellt und dabei auch gleich die (Besitz-)Verhältnisse klärt, ist charakteristisch für die Praxis des Tagebuchschreibens.

1927 – Der Justizpalastbrand

Sozialdemokratische Demonstrant/innen stürmten am 15. Juli 1927 den Justizpalast in Wien und setzten ihn in Brand. 84 Demonstrierende wurden durch Polizeischüsse getötet, auch vier Sicherheitswachebeamte und ein Polizist kamen bei der Auseinandersetzung ums Leben. Auslöser für die Demonstrationen in Wien war das Gerichtsurteil im burgenländischen Schattendorf gewesen: Mitglieder einer Frontkämpfervereinigung, die zwei Menschen während einer sozialdemokratischen Veranstaltung ermordet hatten, wurden freigesprochen. Eine der frühesten Erinnerungen von Franz Scheck (geb. 1923) ist der an diesem Tag an seinem Wohnhaus vorbeimarschierende Demonstrationszug. Den Ernst des Lebens hat das für seine Kindheit jedoch nicht bedeutet, der begann in seiner Erzählung erst zwei Jahre später: mit dem Eintritt in die Schule.