Perspektiven aus den Jahren 1960–1990 „Tausend Fäden der Deutung“

1968 – während der gesellschaftlichen Aufbruchsereignisse und nach Niederschlagung des Prager Frühlings – wurden Österreich und Tschechoslowakei 50 Jahre alt. Das Jubiläum verpflichtete zur Reflexion dieses Erbes und seiner damaligen Bedeutung. In der CSR folge die historische Verdrängung im Zuge der „Normalisierung“. In Österreich zeigten sich 1978 auch an diesem Thema die Errungenschaften der gesellschaftlichen Liberalisierung.

In Österreich kam es angesichts des öffentlichkeitswirksam gefeierten 50-Jahr-Jubiläums der Republik zur Ausverhandlung zwischen ÖVP und SPÖ in Bezug auf „1918“ – bemerkenswerterweise in der Phase einer ÖVP-Alleinregierung. Der Konsens beruhte primär auf der historischen Kontrastierung zwischen erfolgreicher Zweiter und gescheiterter Erster Republik, während beide Parteien in den Bewertungen von Monarchie und Republik auf Polarisierung verzichteten.

Die parteipolitische Auseinandersetzung um den 12. November war durch die Schaffung des Nationalfeiertages am 26. Oktober entschärft. Allerdings nicht für die FPÖ, die nun gegen ein ‚österreichisches Nationalbewusstsein‘ Stellung bezog, das vom Österreichischen Nationalinstitut (ÖNI) lanciert wurde und zur Etablierung des Nationalfeiertages beitrug. Die FPÖ hätte nichts gegen einen Staatsfeiertag am 12. November einzuwenden gehabt, aber eine „österreichische Nation“ bezeichneten ihre Vertreter als „Geschichtsfälschung“ (Friedrich Peter 1967), „Erfindung“ (Otto Scrinci 1966) und schließlich als „Missgeburt“ (Jörg Haider 1988). Für sie war Nation allein als „Volkszugehörigkeit“ definiert und sie verstand die „deutsche Nation“ als kulturelle und politische Elite Mitteleuropas – in einer Tradition, die im Nationalliberalismus von 1848 wurzelt, wobei das Nationale das Liberale in der FPÖ generell überbot.

Im Radio-Interview anlässlich einer wissenschaftlichen Tagung widerspricht der Historiker Fritz Fellner den narrativen Stereotypen, die sich in den Fragen des Interviewers abzeichnen. Überhaupt liest er die Bedeutung von 1918 gegen die damals von den beiden Volksparteien lancierte Kontrastierung von Erster und Zweiter Republik und betont, dass 1945 jene Friedensordnung – einschließlich der Konzeption des österreichischen Staates – akzeptiert wurde, die im Verlauf der Ersten Republik in Österreich und Zentraleuropa verworfen worden war. Nicht die Friedensverträge hätten den Zweiten Weltkrieg hervorgerufen, sondern deren Ablehnung.

War solchermaßen der Diskurs vom Staat auf die Nation im Einigungsprozess der Nachkriegszeit verschoben und der 12. November auch von der Sozialdemokratie fallen gelassen worden, stimmten schließlich beide großen politischen Lager in das Diktum des „Staates, den keiner wollte“ (Andics 1962) ein. Zugunsten der Kontrastierung zwischen Erster und Zweiter Republik wurde der nationalsozialistische Ursprung dieses Topos verdeckt und die ersten 20 Jahre österreichisch-republikanischer Geschichte auf eine Phrase verkürzt.

Während also das offizielle Gedächtnis der Republiksgründung zu dieser Zeit nichts Neues hervorbrachte, eröffneten das Feld der Oral History und eine sozialgeschichtlich interessierte Medienarbeit – insbesondere des Radiosenders Ö1 – völlig neue Felder der Erinnerung. So brachte das 60. Jubiläum der Republiksgründung im Jahr 1978 – geht man von den Beständen der Österreichischen Mediathek aus – den originellsten und unbefangensten Zugang zu „1918“ in Gestalt einer erstaunlich gründlich angelegten, forschend-dokumentarischen Radio-Reportage von Wolfgang Kos ("… und haben ihnen öffentlich, in der Straßenbahn, die Tapferkeitsmedaillen heruntergerissen."). Diese wird produktiv ergänzt von diversen Interviews der späten 1960er und 1970er Jahre mit Protagonisten der Ersten Republik. Außerdem dramatisierte die am 12. November 1978 gerade einige Wochen alte Kabarettsendung „Guglhupf“ (Anton Kuh), die schließlich über 30 Jahre lang jeden Sonntagmorgen auf Ö1 „frisch serviert“ werden sollte, einige feuilletonistische Texte aus der Ersten Republik.

Die Organisation eines Heereswesens war eine der wesentlichen Aufgaben des neuen Staates – umso wichtiger, als die Aufteilung der Territorien auf dem Gebiet der ehemaligen Monarchie im Oktober/November 1918 noch umstritten war. Sowohl der Generalstabsoffizier Karl Bornemann als auch Julius Deutsch, damals Unter- und schließlich Staatssekretär für Heereswesen, erinnern sich an diese erste Phase: Bornemann spricht 1978 über einen besonderen Moment, als ein Heer aus den alten Kadern der k.u.k. Armee zusammengestellt werden sollte. Dieses Konzept wurde schließlich zugunsten einer Volkswehr verworfen, über die Julius Deutsch 1967 in größeren Zügen erzählt.

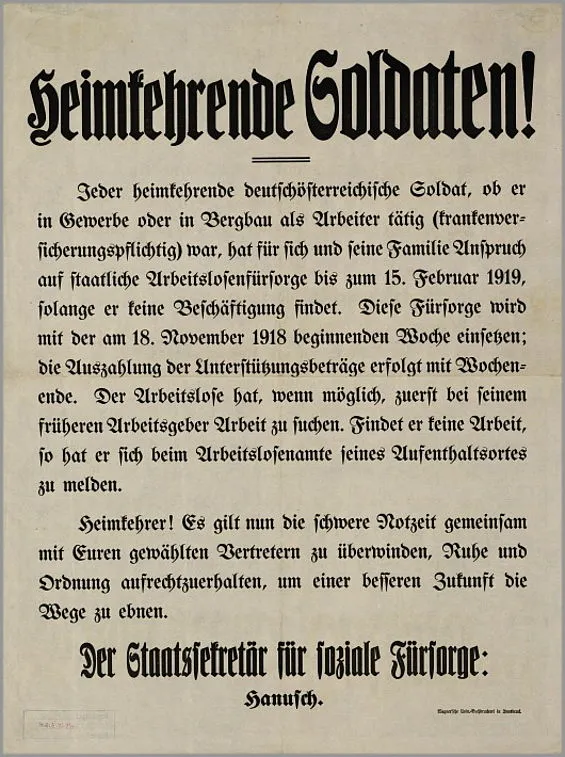

Einen ganz anderen Aspekt des Militärischen sprach Johanna Lewandowske 1978 an. Die damals überzeugte Sozialistin bedauerte nachträglich, wie von ihren ideologisch Gleichgesinnten den heimkehrenden, gerade erst in Wien angekommenen Soldaten der aufgelösten k.u.k. Armee in der Straßenbahn die Tapferkeitsmedaillen heruntergerissen wurden.

Ein ähnliches Motiv klingt bei Anton Kuh an, wo es allerdings um die Rosette auf der Kappe geht. Auch die Filme aus Wien und Prag aus der Zeit der Republiksgründung zeigen, wie viele Männer noch längere Zeit ihre Uniformmäntel als Alltagskleidung trugen. Die symbolische Bedeutung hing also wesentlich nicht an den Kleidungsstücken, sondern an den Abzeichen, die sich noch oder nicht mehr darauf befanden.

Die in Prag geborene promovierte Historikerin und Journalistin Hilde Koplenig, die bis 1945 der Kommunistischen Partei verbunden war, gab 1973 ein kurzes Erinnerungsbild vom Beginn der Republik wieder, in der sich das Bedauern über die Trennung der Tschechoslowakei aus dem Staat, in dem sie lebte, mit der Freude über die Republik mischte.

Kurt Schuschnigg – der Kanzler des autoritären „Ständestaates“, der nach 1945 als Jurist eine erfolgreiche akademische Karriere in den USA machte und 1976 mit einer gewissen Distanz über die Erste Republik sprach – hebt im Interview zwei negative Motive hervor: Die Republik sei ein Produkt der Friedensverhandlungen und des Völkerbundes gewesen und ohne Ersten Weltkrieg bestünde die Monarchie noch immer.

Ganz anders Viktor Matejka, der als kommunistischer Stadtrat für Kultur und Volksbildung und als unkonventionelle Persönlichkeit eine wichtige Rolle im Wien der frühen Nachkriegsjahre spielte, widerspricht vehement dem Konzept des „Staates, den keiner wollte“. Mangel an Bekenntnis zum neuen Staat ortet er vor allem bei den damaligen politischen Eliten, während die Bevölkerung dem Staat positiv gegenübergestanden sei.

Gesteigerte Bedeutung erlangte die Erste Tschechoslowakische Republik als Bezugspunkt innerhalb des kommunistischen Staates immer in kritischen Kontexten, während die offiziellen Deutungen der Republiksgründung meist damit beschäftigt waren, deren „bourgeoisen“ Bedeutungshorizont zu kontrollieren. Im Vorfeld des Prager Frühlings (ab 1962) war das zuallererst eine Kritik an der kommunistischen Planwirtschaft durch den Ökonomen Ota Šik, der diese Kritik immer wieder im Vergleich mit Wirtschaftsdaten der Ersten Republik und mit deren kapitalistischem System formulierte.

Mit der Normalisierung wurde die Föderalisierung zwischen Tschechien und der Slowakei als einzige Forderung des im August 1968 niedergeschlagenen Prager Frühlings und seiner Leitfigur, des Slowaken Alexander Dubček, umgesetzt. (Gustáv Husák folgte Dubček in der Funktion des Generalsekretärs erst im April 1969.) Die Föderalisierung war eine berechtigte Korrektur des „Tschechoslowakismus“, der in der Ersten Republik ein mehrheitliches „Staatsvolk“ innerhalb des multiethnischen Staates kreiert hatte – eine willkürliche Konstruktion, in der die Tschechen immer die Hegemonie behielten. Nach 1945 hatte diese Konstruktion zudem seine numerische Funktion eingebüßt, da die nationalen Minderheiten auf relativ kleine Gruppen reduziert waren. Im Zuge der Föderalisierung definierten die Slowaken den 30. Oktober als ihren Nationalfeiertag, an dem sie die souveräne Entscheidung, durch die sie Teil der Tschechoslowakischen Republik waren, feierten.

Alexander Dubček hielt einige Wochen nach der Niederschlagung des Prager Frühlings zum 50. Jahrestag der Tschechoslowakischen Republik eine Rede, in der er, im Rückbezug auf die Republiksgründung, die Interessen des Prager Frühlings mit den Forderungen des internationalen Sowjetkommunismus auszugleichen und dabei ein Maximum der Ausrichtung auf die Menschen in der Tschechoslowakei zu erhalten suchte. Bei aller Instrumentalisierung der Staats- und Nationalgeschichte ist doch ein Respekt Dubčeks vor der Ersten Republik spürbar, der er sich als historischem und soziokulturellem Gebilde verpflichtet fühlt.

Im Unterschied zur spätstalinistischen Phase vor der Liberalisierung der 1960er Jahre war in der Ära der Normalisierung eine Dissidentenbewegung wie jene der Charta 77 möglich. Die Dissidenten schufen als Personen und in ihren Konzepten eine Brücke zwischen Erster Republik und dem wiedererrichteten demokratischen Staat. Viele von ihnen – wie Václav Havel und Jan Patočka – stammten aus einflussreichen, wohlhabenden Familien der Ersten Republik. Sie vertraten und personifizierten politische und kulturelle Ideale, die – wollten sie im kulturellen Raum des eigenen Landes nicht im luftleeren Raum angesiedelt sein – unweigerlich und sei es auch kritisch, an die Erste Republik anschlossen. Havels Rede zum 28. Oktober 1990, die erste im demokratisch befreiten Staat, zeugt deutlich vom starken, aber auch kritischen historischen Bewusstsein, wenn er von den „tausend Fäden der Deutung“ spricht, durch die der 28. Oktober 1990 mit dem 28. Oktober 1918 verbunden ist. Mediengeschichtlich nimmt sich die Zeit der Normalisierung relativ vielfältig aus: in einer weiten Spanne von vollkommen systemkonformen Geschichtsdeutungen bis zu ganz persönlichen Erinnerungen.

Text: Georg Traska

„Die direkte Anregung für die Entstehung des Staates war die Oktoberrevolution, die allen Nationen den Weg zur Erlangung der Freiheit wies.“ (Viliam Šalgovič, 1979)

„Lenin sagte so schön, dass der Kommunist alle schönen Traditionen des eigenen Volkes übernimmt, die vor ihm bereits da waren, also auch alle guten Traditionen der eigenen Nation und der eigenen Kultur.“ (Antonin Vanek, 1988).